Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gibt es jeden Tag Proteste vor der russischen Botschaft in Berlin. Inzwischen gibt es schon Forderungen, den Straßenabschnitt vor der Botschaft nach dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu benennen. Tatsächlich war ich schon einmal in der Botschaft: Im Dezember vergangenen Jahres beantragte ich dort ein Visum für mein Auslandssemester in Moskau. Damals hatte ich auch diesen Bericht geschrieben, ihn aber nicht veröffentlicht, nachdem mich eine Freundin vor meiner Abreise eindringlich vor kritischen Berichten gewarnt hatte – aber nun, wo ich wieder in Berlin bin, spielt diese Vorsicht keine Rolle mehr. Im Nachhinein weiß ich auch, dass ich mein Visum trotz allem in einem Visazentrum hätte beantragen können. Aber das hätte mir wohl nicht diese interessante Erfahrung beschert:

Das erste Mal ein Visum in einer Botschaft beantragen

„Beantrage dein Visum bloß nicht bei der Botschaft“, hatten mich Freunde vor meinem Flug nach Russland gewarnt und mir Horrorgeschichten von stundenlangen Befragungen dort erzählt. Und eigentlich hatte ich auch vor ins russische Visazentrum zu gehen, beziehungsweise es über eine Visaagentur zu beantragen. Doch leider stand auf meiner Einladung groß „Посолство РФ в Федеративной Республике Германия“. Also doch in die Botschaft.

So komme ich dort an einem kalten Dezembertag an – leider aus Arbeitsgründen erst kurz vor der Schließzeit (das ist 13 Uhr!). Statt durch den pompösen Haupteingang des Botschaftsgebäudes Unter den Linden geht es durch einen kleinen Nebeneingang in der Glinkastraße. Zunächst durch einen Metalldetektor: „Was ist da drin?“, fragt mich ein Wachmann und deutet auf meinen Instrumentenkoffer. „Ein Instrument“, sage ich und zeige ihm mein Flügelhorn das ich an diesem Tag mithabe. Aber es stellt anscheinend keine Gefahr für die Sicherheit der Botschaft dar. „Do you have gloves?“, sagt der Mann und drückt mir ein paar viel zu enge Einweghandschuhe in die Hand die man anscheinend aus Corona-Gründen in der Botschaft tragen muss. Das wird hier sehr ernst genommen.

Während ich die Stufen in die erste Etage hochsteige überkommt mich ein komisches Gefühl. Es ist das erste Mal, das ich eine Botschaft aufsuchen muss, um ein Visum zu beantragen. Meine vorherigen Reisen waren entweder innerhalb der EU oder ich habe einfach am Flughafen einen Stempel in meinen Pass bekommen. Und irgendwie ist ja so eine Botschaft schon ein komisches Gebäude: Im Prinzip befinde ich mich ja jetzt auf russischen Territorium und das sogar buchstäblich. Denn bei der Errichtung des Botschaftsgebäudes Anfang der 50er-Jahren hatte man angeblich sogar Erde aus Russland herbeischaffen lassen.

Schließlich betrete ich den Schalterraum der Konsularabteilung und es kommt mir vor wie eine Zeitreise in die Sowjetunion oder zumindest wie ich mir diese vorstelle: Mamorne Böden und Wände, Kunstlederstühle, sowie Männer in Krawatten und Frauen in Kostümen hinter den Schaltern. Und fast alle reden nur russisch. Ich gehe zu Окна 2 wie mir der Wachmann gesagt hat. Vor mir steht noch ein älterer Mann, doch irgendwie scheint der Schalter gerade nicht besetzt zu sein. Ich betrachte die Einrichtung genauer: Ein schwarz-oranges Georgsband, eine kleine russische Flagge hinter dem Schalterglas und ein Putin-Bild an der Wand zeigen mir, was für eine Art von Menschen hier in der Botschaft arbeiten. Verwundert bin ich darüber nicht. Nachdem sich einige Zeit nichts tut fragt der ältere Herr vor mir beim Nachbarschalter: „Виза работает?“. Es erscheint ein junger, stämmiger Botschaftsmitarbeiter in violettem Hemd mit blauer Krawatte. Er gibt dem älteren Herrn seinen Reisepass mit dem darin befindlichen Visum. „Nochmal kontrollieren bitte“, sagt er. Doch es scheint alles in Ordnung zu sein und der Mann hat wohl das, wonach ich mich noch sehne. „Gute Reise dann“, sagt der Botschaftsmitarbeiter noch.

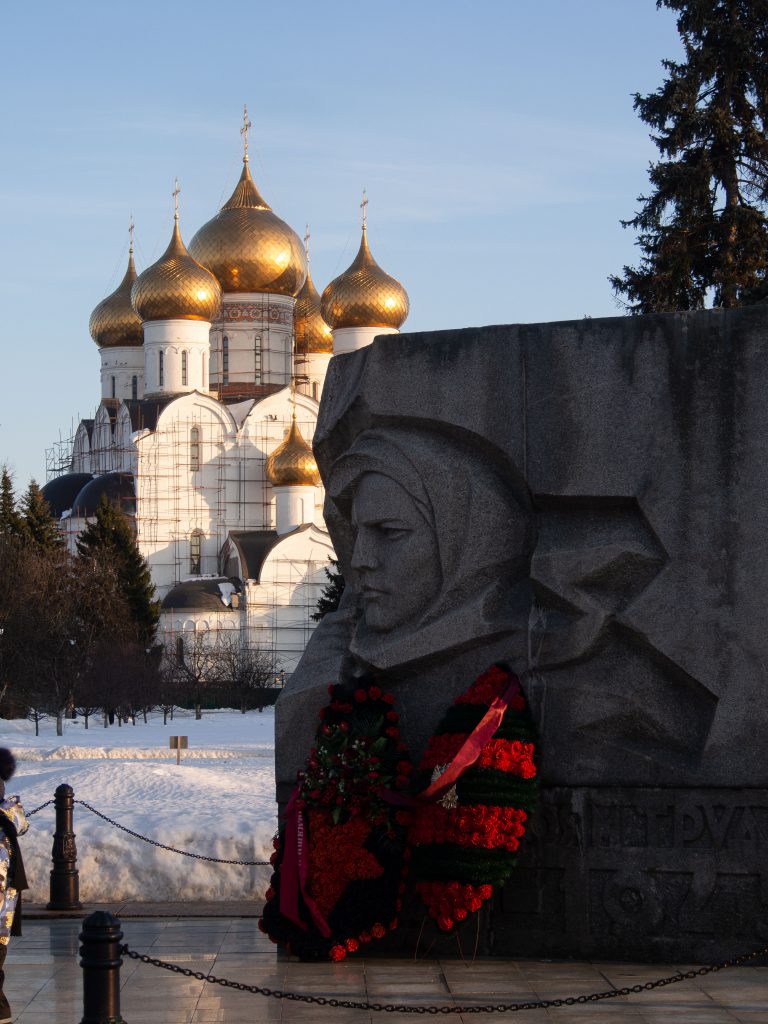

(das ich bei meinem Besuch im Dezember freilich nicht gesehen habe).

Foto: Fridolin freudenfett (Peter Kuley)/commons.wikimedia.org

„Was sagen Sie denn eigentlich zur aktuellen politischen Situation?“

Dann bin ich dran: „Was wollen Sie hier?“, fragt mich der Botschaftsmitarbeiter. „Äh … Здраствуйте“, sage ich leise. „Ich wollte meine Visaunterlagen abgeben. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich einen Termin brauche oder nicht.“ Auf einem kleinen Schild auf der Glasscheibe, die uns beide trennt, steht, das man für die Beantragung von Visa zwingend einen Termin beantragen müsste. Doch das hatte ich auf der Webseite der Botschaft nicht gesehen. „Aber vielleicht können Sie das auch so annehmen“, frage ich nervös. „Wer hat Sie hier ohne Termin reingelassen?“, fragt der Mann in einer Tonlage, die wohl nicht klischeehafter russisch klingen könnte. „Äh, ich bin einfach so reingegangen“, sage ich. Es stimmt ja auch. „Einfach reingelassen?! Wie können Sie hier ohne Termin eintreten?“ Der Mann fragt nach meinem Namen und überprüft irgendetwas an seinem Computer. Dann bespricht er sich lange mit einem Kollegen der gerade vorbei läuft. Irgendwie verfluche ich gerade etwas die Idee in die Botschaft gegangen zu sein. Der Schweiß staut sich zusehends unter den engen Gummihandschuhen. Ich denke an alle möglichen gruseligen Szenarien. Erst vor ein paar Tagen soll ein Mitarbeiter der Botschaft aus dem Fenster gestürzt sein (oder ist er gestürzt worden?).

Der Mann kommt zurück und lässt sich von mir die Visaunterlagen geben. Ich habe sie richtig schön sortiert: Ganz oben mein Reisepass – er blättert ihn kurz durch und übersieht dabei hoffentlich meinen drei Jahre alten Einreisestempel aus der Ukraine. Dann der Visaantrag. „Der Visaantrag“, sage ich. Der Mann sieht sich ihn interessiert an und blättert weiter. „Die Krankenversicherung“, sage ich. Der Mann blättert weiter. Mein Einladungsschreiben von der HSE Moskau sieht er sich besonders sorgfältig an. In seinen Gesichtsausdruck lässt sich viel hinein interpretieren. Es folgen noch ungefähr 10 Seiten mit einem Abkommen meiner Uni in Berlin mit der HSE. Der Mann verschwindet kurz, als er zurückkommt sagt er: „Sie sind ein glücklicher Mann heute, weil sie zum Studium da sind, kostet ihr Visum nichts.“ Er drückt mir einen Zettel in die Hand und verweist mich zum Schalter Касса, wo ich mir eine Quittung holen soll. „Ich warte maximal 10 Minuten auf Sie.“ Doch an der Касса muss ich erst einmal ein wenig hin und her gehen um das Aufsehen der Mitarbeiterinnen zu erregen, die sich im Hintergrund ruhig unterhalten. Doch nach einem kurzen „Здраствуйте“ und „Спасибо“ habe ich schließlich meine Quittung.

Ich komme zurück und auf einmal scheint der Botschaftsmann fast unheimlich zutraulich zu sein. „Bevor ich ihren Visaantrag bearbeite, möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen“, sagt er. „Sie sind also zum Studium in Russland“, sagt er und fragt nach meinen Reisedaten. „Und was genau studieren Sie?“

„Osteuropastudien, also hauptsächlich Soziologie und Politik.“

„Aha. Und wie stufen Sie ihr Sprachniveau ein?“

„Ja mein Russisch ist noch sehr rudimentär, ich lerne seit etwa zehn Monaten. Я мало говорю по-русски. Ich werde in Moskau auf Englisch studieren.

„In Moskau werden Sie mit Englisch gut zurechtkommen. Aber Sie sagten, sie studieren Politik und interessieren sie sich dafür. Was sagen Sie denn eigentlich zur aktuellen politischen Situation?“

„Jaaa … das ist sehr kompliziert mit Russland und Europa“, sage ich diplomatisch (oder bilde mir zumindest ein, es klinge so).

„Ja, es ist kompliziert“, pflichtet mir der Mann bei. „Aber Sie werden in Moskau viel Spaß haben. Das verspreche ich Ihnen“, sagt er einladend. Nach der politischen Frage eben, fühlt sich das so an, als hätte ich die russische Grenze schon überschritten. Der Botschaftsmann drückt mir einen kleinen Zettel in die Hand: „Kommen Sie am 30.12. um 9 Uhr vorbei, um ihren Pass abzuholen. Das ist der letzte Tag an dem wir aufhaben in diesem Jahr. Und schöne Weihnachtstage.“

„Ja, ihnen auch. Wobei Sie feiern ja erst im neuen Jahr“, lache ich. „До Звидания!“

Am Ausgang werfe ich die Gummihandschuhe in einem Mülleimer und bin froh, endlich aus diesem Botschaftsgebäude raus zu sein.

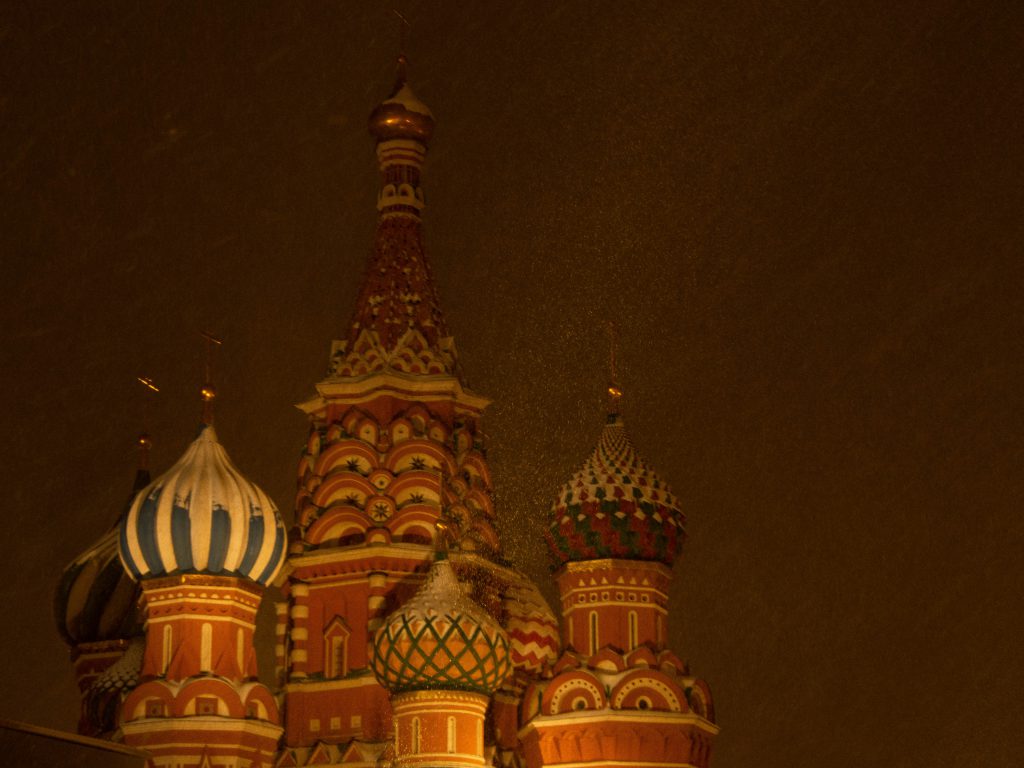

Foto: Vysotsky/commons.wikimedia.org

Zwei Wochen später …

Am 30. Dezember bin ich schon um Viertel vor Neun vor dem Hintereingang in der Glinkastraße und trotzdem gibt es schon eine lange Schlange. Ein Mitarbeiter kontrolliert die Termine und sammelt die Pässe ein. „Ausweis!“, sagt er und lässt sich von mir meinen Personalausweis geben (mein Pass liegt ja in der Botschaft). Wieder Kontrolle – diesmal habe ich nur eine kleine Tasche dabei – und wieder in die engen Gummihandschuhe schlüpfen. Auch diesmal ist Окна 2 nicht besetzt, doch schnell kommt eine mittelalte Frau herbei. „Ich möchte gerne mein Visum abholen“, sage ich. „Warten Sie etwa 15 Minuten“, sagt sie und verschwindet. Ich setze mich auf einen Kunstlederstuhl in Sichtweite des Schalters. Nach 15 Minuten kommt ein junger Mann zurück (ebenfalls mit Krawatte) und ich denke schon, dass er meinen Pass in der Hand hat, doch das ist ein anderer. „Äh nein, das war ein Missverständnis“, sage ich. „Ich wollte nur mein Visum abholen und ihre Kollegin sagte, ich solle 15 Minuten warten.“ Doch kurz darauf überreicht mir der junge Botschaftsmitarbeiter meinen Reisepass mit dem eingeklebten Visum. „Bitte nochmal überprüfen“, sagt er. Es scheint alles korrekt zu sein, bis auf ein paar merkwürdige Vertipper in meinem Namen im maschinenlesbaren Teil des Visums. „Muss das so sein?“

„Das ist so in Ordnung.“

„Ok, спасибо.“

Ich verlasse die Botschaft endlich mit meinem Visum und einem Gefühl der Erleichterung, aber auch dem Unbehagen, wie es wohl an der Passkontrolle sein wird.

Nachtrag: Die Passkontrolle bei der Einreise verlief im Übrigen sehr zügig ohne weitere Fragen. Umso länger dauerte es dann interessanterweise bei der Ausreise, inklusive penibler Kontrolle von Pass und Visum.